Después de alcanzar US $60.000 millones en exportaciones en 2012, gracias al ‘boom’ de las materias primas, Colombia enfrenta el reto de retomar la agenda interna para dejar de ser el ‘Tíbet de Suramérica’, en un entorno desafiante.

A mediados de los 70, el entonces presidente Alfonso López Michelsen dijo que “Colombia era el Tíbet de Suramérica” resumiendo en una metáfora la idea de un país cerrado y cuyo aparato productivo se concentró y desarrolló en el triángulo de Bogotá, Cali y Medellín.

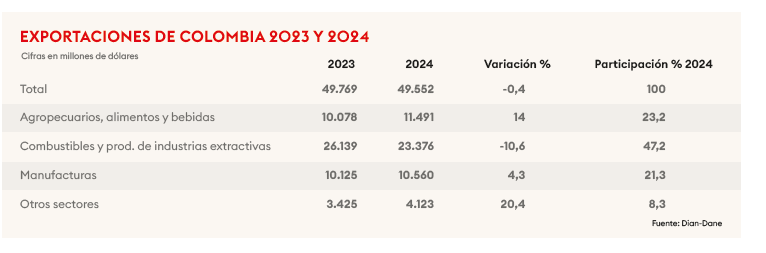

Con unas 2 millones de empresas formales en el país, solo 9.000 exportan y 411 fueron responsables del 91% de las ventas externas totales del año pasado: US$49.552 millones.

“No somos un país exportador”, se lamenta Javier Díaz, presidente de Analdex. “Deberíamos exportar más de 100.000 millones de dólares y no llegamos a los 50.000 millones en 2024 porque vender en el mercado local es más rentable”.

Y aunque en los 90, el gobierno de César Gaviria hizo la apertura, eliminando las licencias previas, reduciendo los aranceles y negociando acuerdos bilaterales, principalmente con Venezuela, Ecuador y México, el país fracasó en la agenda interna para aprovechar los TLC firmados, entre ellos el de Estados Unidos suscrito hace 13 años.

“Seguimos con un sistema de transporte basado en camiones, no tenemos ferrocarril ni navegación por el río Magdalena, y continuamos con la segunda flota de transporte más antigua e ineficiente del continente, lo que se traduce en unos costos logísticos muy altos”, agrega el presidente de Analdex.

Según la última Encuesta Nacional Logística, el costo logístico nacional se ubicó en 17,9%, 5 puntos porcentuales por encima de la meta de 12,9%.

Después de alcanzar US $60.000 millones exportados en 2012, gracias al ‘boom’ de las materias primas, el país se ha estancado y la paradoja es que algunas de las principales políticas públicas generan un sesgo anti exportador.

Díaz cita el caso de la empresa Magnetron SAS, de Pereira, que exporta transformadores eléctricos a Estados Unidos y viene creciendo a un ritmo de doble dígito en los últimos años.

“Si uno de sus transformadores se daña y lo tiene que traer para repararlo, la Dian le pide que pague aranceles, con esa política no se puede desarrollar un país exportador”, explica.

Fitac.

Miguel Espinosa, presidente de la Federación Colombiana de Agentes Logísticos, Fitac, dice que el país no solo enfrenta retos en materia de infraestructura sino también de interoperabilidad de plataformas informáticas para avanzar en la lucha contra el contrabando, que afecta al sector privado formal.

“Si no logramos la interoperabilidad de estos sistemas informáticos, por ejemplo, los de la Dian, la Ventanilla Única de Comercio Exterior y los de los puertos, que tienen problemas para entregarle la información a la autoridad aduanera, es difícil que podemos exportar más”, explica Espinosa.

El reto es mayúsculo, ya que según Fitac hay cambios normativos que impactarán la logística local y la internacional. “Varias aerolíneas en aeropuertos como el de Miami dicen que están preocupadas por lo que se viene en materia de declaraciones anticipadas obligatorias e inspecciones en el lugar de arribo”.

Las claves de los que sí exportan

La paradoja es que, a pesar del sesgo antiexportador de las políticas públicas, hay casos de éxito que confirman que sí es posible exportar, a pesar de la logística, el arancel del 10% impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Colombia y de la volatilidad de la tasa de cambio.

Luis Fernando Montoya, Gerente Colhilados, dice que esa compañía tiene un socio comercial en Estados Unidos que se ha enamorado de Colombia y convertido en su principal embajador ante las autoridades y el sector privado norteamericano.

“Nuestro modelo de negocio es traer algodón de EEUU, combinarlo con colombiano y elaborar prendas para ese mercado, Canadá, varios países de Latinoamérica e incluso a China”, explica Montoya que ve un panorama con oportunidades y retos a pesar de la retórica contra el libre comercio de Trump.

“Este hemisferio tiene muchas posibilidades con el nearshoring. Estamos en la misma cancha frente a otros países del hemisferio porque para nosotros el 10% aplicado a todo hace que la cancha no se mueva y nos brinda una condición favorable frente a Asia”, explica Montoya. “Lo que hay que hacer es ver cómo vía competitividad y con las relaciones colaborativas con nuestros socios gestionamos el 10% y le sacamos ventaja a competidores de Asia”.

También explica que los productos de la compañía que lidera atienden un nicho de mercado enfocado en jóvenes que no se dejan ‘tarifar’. “Hay que buscar caminos, gestionar y si se ofrece un producto sostenible, de valor y diseño, las cosas fluyen y en eso trabajamos”, dice Montoya.

Según un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, sobre los efectos inmediatos del arancel del 10% que Estados Unidos impuso a las exportaciones colombianas, 82,7% de la canasta tendría un impacto limitado y un 40% representa oportunidades altas y media-altas para consolidar y expandir la presencia del país en ese mercado.

Carlos Manuel Uribe, presidente de Flores El Capiro que exporta el 25% de su producción a EEUU, ya que el grueso de sus ventas externas se concentra en Inglaterra, Alemania y otros países, explica que aunque lo ideal sería la eliminación del arancel, el 10% es manejable.

“En las flores tenemos la ventaja de que como vendemos por ramos, empezamos a negociar con los proveedores y sacamos un tallo al ramo y así en parte compensamos el 10%”, señala Uribe que ve la coyuntura como una oportunidad.

“A Europa le pusieron un arancel más alto, a Ecuador que compite con nosotros el mismo pero ellos también tienen uno adicional creo que del 6,5%, y el 70% de las flores que se venden en Estados Unidos son colombianas, dominamos el mercado”, explica Uribe que sin embargo advierte que el susto es que haya una recesión.

“Nadie compraría flores”, explica pero agrega que si se mantiene el 10% el sector no va a tener problemas y por el contrario “podríamos vender más. Lo importante es que se reduzca un poco o siga así, porque en Estados Unidos generamos 150.000 empleos directos que no creo que los vayan a poner en riesgo allá”.

Felipe Guerrero, vicepresidente del Grupo Daabon, que exporta productos de palma africana a Estados Unidos, también ve oportunidades y es optimista frente a la demanda de los bienes que producen.

“Estamos a cuatro días de Miami y a 10 de Filadelfia el buque es nuestro socio natural, vamos a seguir apostando al futuro”, dice Guerrero. “Los que hacemos parte de cadenas de suministro complejas sabemos lo difícil que es entrar a ellas. La incertidumbre que se ha generado para Colombia también afecta a las empresas que producen galletas o crispetas en Estados Unidos y que están mirando a otros lados por esas cadenas de suministro y evaluando nuevos proveedores”.

Según Guerrero, el reto del sector privado colombiano es entrar con nuevas propuestas de ‘nearshoring’ y productos innovadores para ser tenido en cuenta por las cadenas de suministro que eventualmente enfrentarán dificultades con sus proveedores.

“En el caso de la palma, somos el cuarto productor del mundo después de Indonesia, Malasia y Tailandia. Es decir, somos el 5% de la producción y lo que está ocurriendo mueve la fidelidad de esas cadenas, el campo de juego está para todos y lo podemos manejar. Allí es donde tenemos que aprovechar estas oportunidades”, señala.

Para el presidente Analdex, es fundamental retomar el manejo de la agenda interna y resolver cuellos de botella como la convivencia de la economía campesina con la agroindustria, si el país quiere convertirse en un jugador de talla mundial en el mercado de los alimentos, tal como ya sucede con Brasil y Argentina.

“No hemos podido resolver el tema de la seguridad jurídica para lograr que la economía campesina conviva con la agroindustria, esa idea duerme el sueño de los justos en el Congreso”, señala.

‘America First” no es aislamiento’

John McNamara, un ex militar que llegó a Colombia por primera vez a finales de los 80 con la misión de entrenar a miembros de las fuerzas armadas, sostiene que “America First” no es sinónimo de aislamiento y que lo que busca es promover relaciones beneficiosas con el resto del mundo.

“Es verdad que tenemos superávit comercial con Colombia, pero nos preocupan las barreras comerciales en las relaciones bilaterales que no hemos podido resolver”, dijo el embajador (e) de Estados Unidos en el país, en la última Asamblea de Amcham Colombia.

McNamara se mostró preocupado por el acercamiento del gobierno colombiano a China, un “país comunista y no democrático. También señaló que el relajamiento de algunas normas de ciberseguridad en la licitación para escoger a un nuevo operador de los datos que el Estado tiene de los colombianos en la nube afectaría a cuatro empresas estadounidenses que brindan esos servicios, en beneficio de un proveedor chino.

Aún así, dijo que las relaciones bilaterales son sólidas y resilientes al tiempo que anunció el restablecimiento de la cooperación militar para la lucha contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros, así como de ciertos programas de inversión social.

Ante este panorama, la presidente de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, enfatizó en la necesidad de que el país cuente con un plan comercial pragmático y proactivo que pueda mitigar los efectos de los aranceles, potenciando sectores con ventajas comparativas y consolidando a Colombia como un proveedor confiable, ágil y competitivo en el mercado estadounidense.

“Debemos aprovechar las oportunidades, pero eliminar los riesgos. Es fundamental un trabajo conjunto gobierno y sector privado para excluir a Colombia de la medida arancelaria del 10%, utilizando los canales que ofrece el TLC con Estados Unidos”, dijo Lacouture. “Debemos poner en marcha instancias de consulta bilateral para exponer preocupaciones comerciales, discutir los efectos de las medidas adoptadas y explorar soluciones sin necesidad de escalar el conflicto”.

Por Narciso De la Hoz G